Entre Cronos y Kairós: las cifras frías de la violencia

A Arnoldo Kraus (1951-2025) de quien aprendí que no se escoge nacer, pero si tenemos el derecho a elegir como morir.

En la tradición griega, el tiempo tenía dos rostros: Cronos, el tiempo lineal que todo lo devora, y Kairós, el tiempo oportuno, vivido, irrepetible. Los gobiernos narran la violencia desde Cronos: cuentan homicidios en series anuales, mensuales o diarias, como si fueran meras unidades de calendario. La sociedad, en cambio, padece la violencia desde Kairós: cada asesinato es un instante que quiebra la vida de una familia y altera el pulso de una comunidad. La estadística oficial normaliza la muerte violenta en curvas y promedios; la experiencia social la vive como irrupción, como herida. Entre Cronos y Kairós se juega la disputa del sentido: si la violencia se nos presenta como flujo administrable o como tragedia intolerable.

Los homicidios suelen presentarse como una cifra fría, producto de conteos administrativos. Sin embargo, la forma en que se enuncian transforma radicalmente su significado. Los gobiernos miden, suman y promedian, y con esos números construyen una narrativa. La sociedad, en cambio, vive la violencia como interrupción cotidiana y como incertidumbre permanente. La brecha entre ambas miradas no se debe a percepciones subjetivas: se asocia con la manera en que se seleccionan las unidades de tiempo y se organizan los atributos del hecho violento.

Cuando la autoridad anuncia que “hubo un descenso anual de X% en homicidios”, está contando una historia de tendencia positiva. La cifra anual ofrece estabilidad, elimina “el ruido” de los meses y convierte el problema en una gráfica que presenta una curva descendente. Pero ese mismo dato puede leerse de otra forma: aun con la reducción, el país sigue instalado en niveles históricamente altos. Según las estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), entre 1998 y 2024 los homicidios han estado casi siempre entre las 10 principales causas de muerte en el país, con excepción de 2004 a 2007. Las buenas noticias se enfrían en la serie estadística, pero se calientan en la experiencia social: en 27 años se han perdido alrededor de 584 mil vidas por asesinato en México.

Las variaciones mensuales funcionan como un arma narrativa distinta. “Este mes hubo menos homicidios que el anterior” parece un logro coyuntural, una señal de control inmediato. Sin embargo, esconde la estacionalidad (temporadas con mayor violencia) y los rezagos en el registro. Una baja mensual puede revertirse en la siguiente y, aun así, la estadística permite proclamar avances. El promedio diario es quizá la forma más eficaz de enfriar las cifras. Al decir que “en un año bajó el promedio de homicidios dolosos por día” ofrece la imagen de un flujo constante, casi administrable. Ese lenguaje sustituye al de la tragedia.

Según las estadísticas del INEGI, todos los días del 1 de enero de 1998 al 31 de diciembre de 2024 (9,862 días), sin excepción, hubo homicidios en México. El día con menos eventos ocurridos fue el 31 de enero de 2007 con 8 asesinatos, y el día con más, el 13 de mayo de 2012 con 185. El promedio de 59 homicidios al día oculta la variación de 23 veces de diferencia. De hecho, en 1,120 jornadas — 11.4% días de la serie— ocurrieron más de 100 homicidios diarios, 76% de esos días fueron de 2018 a 2021 y en 2024 (INEGI, 2025). El promedio convierte en rutina lo que debería ser excepcional. La violencia no es un goteo constante: es una herida abierta que se repite.

Las escalas menores, como homicidios por hora o minutos entre homicidios, rara vez se usan de manera oficial porque transmiten urgencia y escándalo. Hay que decir que, según INEGI, en 88% de los días de 1998 a 2024 hubo al menos un asesinado cada hora —con un máximo de ocho por hora— este dato enciende. Traducirlo a minutos es todavía más contundente: cuando ocurrieron ocho homicidios al día, eso equivalía a decir que entre cada asesinato pasaron 180 minutos; cuando los homicidios ascienden a 185 al día, solo pasaron ocho minutos entre uno y otro. En promedio, durante 1998–2024, cada 34 minutos alguien fue asesinado en México. Pero de 2018 a 2024, entre cada asesinato pasaron 15 minutos. Esa métrica puede banalizar si se usa aislada, pero también puede recordarnos que el reloj social está marcado por la muerte, no por la normalidad estadística.

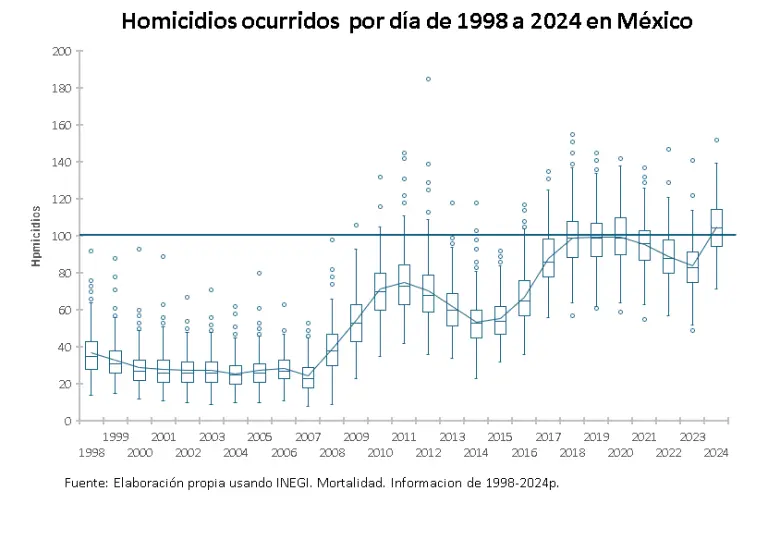

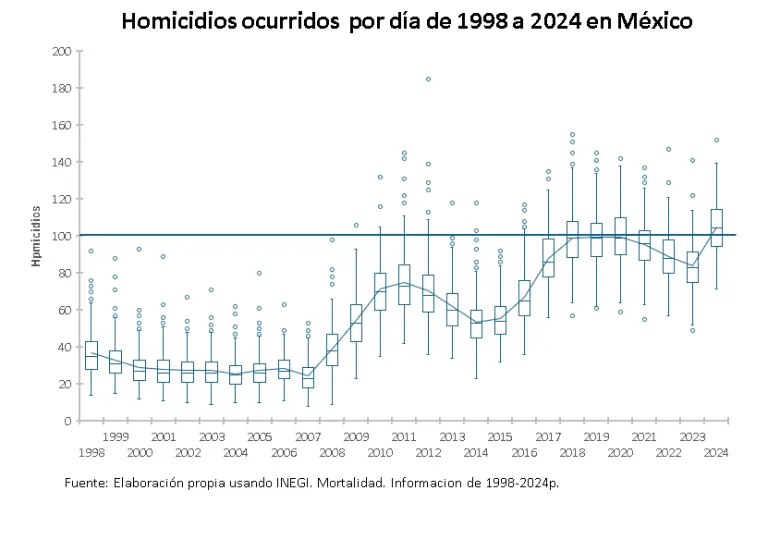

A continuación se muestra una gráfica de elaboración propia en la que se observa la variación anual del número de homicidios por día de 1998 a 2024 empleando los datos de INEGI. Cada caja representa cómo se distribuyeron los homicidios diarios en un año. Concentra la mitad central de los días (del 25% al 75% de los valores). La línea dentro de la caja indica la mediana, es decir, el valor que divide a la mitad de los días con homicidios de ese año. Las “antenas” o bigotes muestran el rango de valores típicos, mientras que los puntos fuera de ese rango corresponden a días atípicos, con niveles de violencia mucho más altos o bajos que los demás. Finalmente, la línea que conecta los años muestra la tendencia de la mediana a lo largo del tiempo.

En los últimos 27 años, los homicidios en México han tenido dos grandes olas: la primera en 2011 y la segunda entre 2018 y 2020. Tras un descenso parcial entre 2021 y 2023, parecía que la curva podía iniciar un descenso, pero en 2024 se observa un repunte que devuelve la violencia a niveles máximos, incluso por arriba del nivel de 2018-2020. La gráfica también evidencia la enorme variabilidad: había días con menos de 20 asesinatos y otros con más de 150. Esa oscilación revela lo que los promedios esconden: la violencia no es pareja ni predecible, y cada pico representa jornadas de horror imposibles de suavizar en cifras anuales.

–>Enlace imagen

–>Enlace imagen

La narrativa oficial suele apoyarse en el registro policiaco porque ofrece inmediatez y eficacia comunicacional. Permite dar cifras “al día” y proyectar la imagen de un Estado que controla y está atento. Sin embargo, esa misma rapidez lo vuelve vulnerable a sesgos: retrasos en la denuncia, reclasificaciones convenientes o simples ajustes administrativos pueden modificar lo que hoy se presenta como un logro. Frente a esa fragilidad, el registro de defunciones (INEGI) —aunque rezagado y menos atractivo para la política cotidiana— opera como mejor fuente de datos de violencia, porque ancla cada muerte en su fecha y causa de ocurrencia. No se niega la utilidad de la inmediatez, pero recuerda que la verdad estadística se construye con el tiempo, no con el boletín diario. Sin embargo una tarea inmediata es mejorar la calidad del registro pues en los 27 años analizados, 1.2% de los homicidios no tenía anotada la fecha de ocurrencia, en el certificado de defunción.

Uno de los mecanismos más eficaces de la narrativa oficial es colonizar la percepción del tiempo, elemento esencial para la vida de los políticos. No se trata solo de contar homicidios, sino de decidir cómo se distribuyen en el calendario y con qué ritmo se le cuenta la historia al público. Cuando la autoridad habla en cifras anuales, produce la sensación de que la violencia es un fenómeno estructural; cuando lo hace en variaciones mensuales, sugiere capacidad de control coyuntural; cuando recurre a promedios diarios, convierte la tragedia en un flujo constante, como si la muerte pudiera administrarse como litros de agua o kilowatts de energía. El tiempo se convierte en un dispositivo del poder: elegir la escala equivale a modelar la memoria colectiva y orientar la percepción social hacia la calma o hacia la alarma.

La contra-narrativa recuerda que esa operación es una forma de manipulación. La violencia no se vive en promedios ni en series suavizadas, sino en vidas truncadas, en familias desgarradas, en comunidades que cargan con el duelo y la orfandad. Para quienes habitan los territorios más golpeados, si se anuncia un descenso hipotético de 7% en la estadística anual a nivel nacional significa poco si su barrio sigue sumando muertos cada semana. La temporalidad oficial normaliza la violencia; la temporalidad social la padece en tiempo real. Reconocer esta diferencia es esencial: no se trata de negar los datos, sino de devolverles el pulso humano que la narrativa de promedios pretende apagar.

La paradoja es que la narrativa oficial piensa en Cronos: organiza la violencia en calendarios, curvas y promedios. La contra-narrativa, en cambio, se enraíza en Kairós: recuerda que cada muerte es un instante único que irrumpe y desgarra. Pero para ser escuchada, incluso la narrativa alternativa se ve obligada a argumentar en Cronos, usando los mismos números y las mismas unidades de tiempo que critica. Allí radica su desafío: hablar el lenguaje de la estadística sin perder de vista que la violencia se padece en el tiempo vivido, no en la contabilidad fría de los registros.

En suma, la narrativa oficial busca mostrar descenso, control y focalización. La narrativa crítica, sin inventar nuevas cifras, reorganiza lo que ya está: cuestiona la persistencia, la normalización y las exclusiones. Las “cifras frías” se calientan porque se leen desde la experiencia social, desde la vida cotidiana marcada por la violencia. Lo que el boletín oficial presenta como progreso, la contra-narrativa lo revela como persistencia; lo que se describe como promedio, la sociedad lo padece como herida diaria.

Medir homicidios no es un ejercicio neutral: es un acto de poder. Como advirtió Alain Desrosières, toda estadística es una convención social que ordena la realidad para hacerla gobernable; y, como señaló Michel Foucault, es también una tecnología de poder que clasifica, disciplina y normaliza. No existen “cifras frías” en abstracto: las cifras siempre responden a quien las enuncia y al relato que buscan imponer. En el fondo, la disputa no es solo por el número de homicidios, sino por el sentido que damos a la violencia: si aceptamos verla como flujo estadístico que se puede administrar o como tragedia humana que debería ser intolerable. Allí radica la verdadera batalla de las cifras: no en el dato, sino en su interpretación.

La violencia no cambia porque la midamos distinto, pero la percepción sí. El tiempo estadístico —Cronos— domestica la tragedia; el tiempo vivido —Kairós— la mantiene insoportable. La contra-narrativa consiste en recordar lo segundo mientras se discute en el lenguaje de lo primero.

Referencia

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). (2025). Mortalidad. Conjunto de Datos: defunciones registradas (defunciones accidentales y violentas) Información de 1990-2024P. Recuperado de: https://www.inegi.org.mx/sistemas/olap/Proyectos/bd/continuas/mortalidad/MortalidadGeneral.asp

El autor agradece el apoyo de Juan José González Vilchis por la extracción y preparación de las bases de datos.

*El autor es Profesor Titular del Dpto. de Salud Pública, Facultad de Medicina, UNAM y Profesor Emérito del Dpto. de Ciencias de la Medición de la Salud, Universidad de Washington. Las opiniones vertidas en este artículo no representan la posición de las instituciones en donde trabaja el autor. rlozano@facmed.unam.mx; rlozano@uw.edu; @DrRafaelLozano