Cuando la salud mental incapacita

Durante décadas, los trastornos mentales han habitado un limbo médico: demasiado reales para ignorarlos, pero imposibles de medir. A diferencia del cáncer, la diabetes o las enfermedades autoinmunes, no existe un biomarcador que permita detectar la enfermedad mental en un laboratorio. No hay una prueba concluyente para diagnosticar la depresión, la ansiedad o el trastorno por estrés postraumático. Ese vacío -científico, cultural y económico- ha sido históricamente utilizado para negarlas.

Los trastornos mentales no son simples desequilibrios de neurotransmisores, como se creyó durante la era de los antidepresivos “milagrosos”, los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina (ISRS). Aquella explicación lineal, aunque útil en su momento, hoy se revela insuficiente. Sabemos que detrás de una depresión hay procesos endocrinos, inmunológicos, inflamatorios y traumáticos que interactúan con la genética, la microbiota intestinal, el estrés crónico, la violencia y la soledad. Aun así, los sistemas de salud y las aseguradoras insisten en exigir pruebas tangibles de daño orgánico para cubrir los tratamientos, ignorando que el sufrimiento psíquico también incapacita, también mata y también cuesta. Y cuesta mucho.

El modelo de negocio de los seguros, tanto públicos como privados, se basa en un principio claro: pagar solo si el daño es medible y adquirido, no si proviene del alma o de la mente. Por eso, aunque la depresión o el trastorno por estrés postraumático figuren como diagnósticos clínicos reconocidos internacionalmente, rara vez se aceptan como causa de incapacidad laboral o discapacidad crónica.

En salud mental, lo intangible sigue siendo sinónimo de lo negado.

Pero algo empieza a moverse.

La historia desde mi consultorio

Claudia tenía 34 años y los reflejos de quien ha vivido demasiado tiempo en estado de alerta. Hipervigilante, con pesadillas, con un cuerpo que no descansaba ni siquiera al dormir. Sobreviviente de una relación de violencia doméstica, fue diagnosticada con trastorno por estrés postraumático (TEPT). Después de múltiples intentos terapéuticos -psicoterapia, medicación, acompañamiento somático, cambios de rutina-, su cuerpo simplemente no podía más. Claudia no podía trabajar, concentrarse, sostenerse.

Fue entonces cuando buscamos una opción que, hasta hace poco, parecía impensable: una incapacidad laboral por salud mental y, en su caso, una credencial de discapacidad.

El camino fue lento, burocrático, plagado de formularios, citas médicas y explicaciones. Pero existía. Por fin, el sistema público de salud reconocía oficialmente que un trastorno mental puede incapacitar.

¿Qué ha cambiado en México?

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reconoce hoy que trastornos como la depresión, la ansiedad o el TEPT pueden dar lugar a una incapacidad temporal por enfermedad general, con un subsidio equivalente al 60% del salario, a partir del cuarto día de incapacidad y por un periodo de hasta 52 semanas, prorrogables según dictamen médico.

El documento que lo respalda se llama CITT (Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo) y lo expide un médico del IMSS con el diagnóstico correspondiente, de acuerdo con la clasificación psiquiátrica del CIE-10.

Cuando se demuestra que el origen del trastorno está relacionado con el entorno laboral -acoso, sobrecarga, violencia, turnos nocivos-, es posible tramitar la incapacidad como riesgo de trabajo, a través de la Coordinación de Salud en el Trabajo.

Y eso, en un país donde durante décadas la depresión fue tildada de “flojera” y la ansiedad de “falta de carácter”, representa un cambio histórico.

En paralelo, la Ciudad de México ha comenzado a reconocer la discapacidad psicosocial mediante la Constancia de Discapacidad y Funcionalidad, que se tramita en los centros de salud, y la Tarjeta Incluyente del DIF CDMX, que otorga beneficios de movilidad y trámites administrativos.

A nivel federal, el DIF Nacional también expide la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad, válida en todo el país.

El problema de las “pruebas objetivas”

Aunque los psiquiatras sabemos que existen alteraciones reales -en el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal, en las citoquinas inflamatorias, en la microbiota intestinal o en la estructura cerebral-, ninguna de ellas constituye aún un marcador diagnóstico estable.

Esa ausencia de “pruebas objetivas” perpetúa el estigma y retrasa la inversión en investigación. Mientras tanto, millones de personas pierden su empleo, su funcionalidad y su esperanza sin que nadie lo vea.

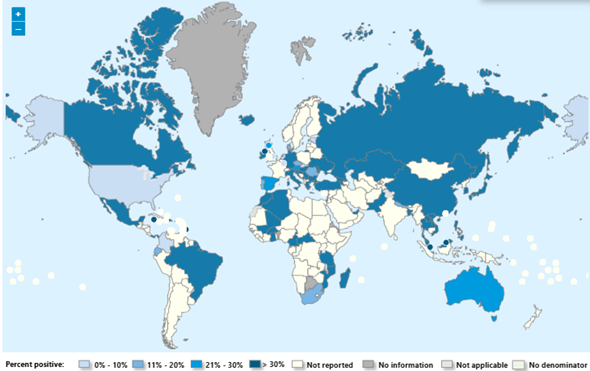

Además, el acceso a atención especializada sigue siendo dramáticamente desigual. México cuenta con alrededor de 5,000 psiquiatras para 130 millones de habitantes -es decir, unos 3.7 por cada 100,000 personas, concentrados sobre todo en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey-. Hay estados que apenas cuentan con una decena de especialistas, y los servicios públicos de salud mental no cubren ni el 20% de la demanda nacional.

A ello se suma un desabasto persistente de medicamentos psicotrópicos en instituciones públicas, documentado tanto por el propio IMSS como por colectivos de pacientes.

El costo de lo invisible

La depresión, la ansiedad y los trastornos relacionados con el estrés no solo quitan vida: también arrebatan productividad, educación, vínculos y años de vida saludable.

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), los trastornos mentales cuestan más del 4% del PIB en los países miembros; en Europa, el gasto supera los 600,000 millones de euros al año.

En Estados Unidos, el costo de la depresión mayor en adultos rebasa los 330,000 millones de dólares anuales, y en el Reino Unido, las enfermedades mentales le cuestan al Estado 300,000 millones de libras al año, casi el doble del presupuesto de su sistema nacional de salud.

Invertir en salud mental no es un lujo: es una decisión económica racional.

México cuenta con apenas unos cuantos hospitales psiquiátricos especializados: el Hospital Psiquiátrico “Fray Bernardino Álvarez”, el Instituto Nacional de Psiquiatría “Ramón de la Fuente Muñiz” y el Hospital Psiquiátrico Infantil “Dr. Juan N. Navarro”, todos en la capital.

En el resto del país, la atención depende de unidades de salud mental y adicciones, muchas de ellas sin un psiquiatra de base. Para la mayoría de los pacientes, acceder a un especialista implica esperar meses o acudir al sector privado, donde los costos resultan inaccesibles.

¿Crees tener algún problema de salud mental incapacitante?

Lo más importante es que recuerdes que no estás solo. Aunque el sistema aún esté aprendiendo a mirar lo invisible, hoy existe un camino:

- Si estás afiliado al IMSS, solicita una valoración en tu unidad de medicina familiar. Si el médico tratante lo considera pertinente, podrá emitir un Certificado de Incapacidad Temporal para el Trabajo (CITT) por enfermedad general. Si tu caso está relacionado con el entorno laboral, puedes pedir una revisión como riesgo de trabajo.

- Si vives en la Ciudad de México y tu padecimiento es crónico, puedes gestionar la Constancia de Discapacidad en tu centro de salud. Ingresa a la Ventanilla Única con tu Llave CDMX y tramita la Tarjeta Incluyente del DIF.

- Y, sobre todo, busca acompañamiento. Ningún trámite sustituye la red humana que sostiene el proceso de recuperación.

Durante años nos pidieron “evidencia” de lo que el cuerpo ya sabía: que la mente también enferma, que el trauma también incapacita.

Hoy México da pasos firmes para reconocerlo, aunque todavía falta mucho por hacer con respecto a la distribución de especialistas, el abasto de medicamentos, la comprensión de las aseguradoras sobre la salud mental y la investigación sin prejuicios.

Pero cada incapacidad bien otorgada, cada credencial de discapacidad psicosocial emitida, es una victoria contra la negación.

Porque cuidar la salud mental no es una cuestión de voluntad, es un derecho.

Me encantaría conocer tus dudas o experiencias relacionadas con este tema. Sigamos dialogando; puedes escribirme a dra.carmen.amezcua@gmail.com o contactarme en Instagram en @dra.carmenamezcua.