Ante política migratoria de Trump, impera el “sálvese quien pueda” en América Latina

La crisis ocasionada por la implementación de medidas para expulsar migrantes y evitar su entrada a Estados Unidos, ha propiciado una serie de tensiones en esa nación, así como en los países de origen y tránsito de personas en condición de movilidad. En tanto, los gobiernos de la región han optado por firmar acuerdos bilaterales con el gobierno estadounidense, con consecuencias perversas para esas personas, quienes han quedado en un limbo jurídico o en condiciones de mayor vulnerabilidad.

De acuerdo con el director del programa para América Latina y el Caribe del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés), Diego Chaves – González, hasta el lunes pasado, el presidente Donald Trump había firmado 175 órdenes ejecutivas, muchas de las cuales han generado graves afectaciones a los migrantes.

Ello, sin contar las emitidas el lunes pasado, para ampliar el operativo de detención y deportación de indocumentados, puesto en marcha el 20 de enero. Además, Trump solicitó al Departamento de Justicia una lista con el nombre de los estados, condados y ciudades que han evitado sumarse a los operativos federales de inmigración.

Chaves – González, dijo que lo delicado es que eso está generando desafíos legales relevantes.

Concretamente, se han producido tensiones entre los poderes Ejecutivo y Judicial ante casos específicos, por ejemplo, el del salvadoreño que “por equivocación” fue enviado a una cárcel de El Salvador y el poder Judicial ha dicho que tiene que ser regresado a territorio estadounidense.

Hasta el 27 de abril pasado, el gobierno de Estados Unidos enfrentaba 50 demandas colectivas, contra sus políticas migratorias, de las cuales, al menos tres, se encontraban en la Corte Suprema.

En ese sentido, el especialista destacó que, en fallos anteriores, el Tribunal Supremo ha señalado que, si bien, el gobierno tiene la facultad para implementar este tipo de medidas, ha pedido el respeto al debido proceso y que se hagan con órdenes judiciales de por medio.

A finales de 2024 había cerca de 1.5 millones de migrantes no autorizados en Estados Unidos con órdenes definitivas de deportación, de los cuales más de dos tercios provenían de países como México, Honduras, Guatemala y El Salvador.

Muchos de ellos a pesar de estar sujetos a medidas de control, exploraban formas de protección para evitar la deportación, pero la situación ha hecho que las capacidades de los países para recibir retornados sean sobrepasadas.

El especialista comentó que en Guatemala y México han comenzado a publicar planes de apoyo para los retornados, pero cuando se analizan las capacidades logísticas y económicas para implementarlos se evidencia que son muy limitados.

Migrantes no autorizados en EU, en situación altamente vulnerable

La vulnerabilidad de las poblaciones migrantes en Estados Unidos se ha mantenido.

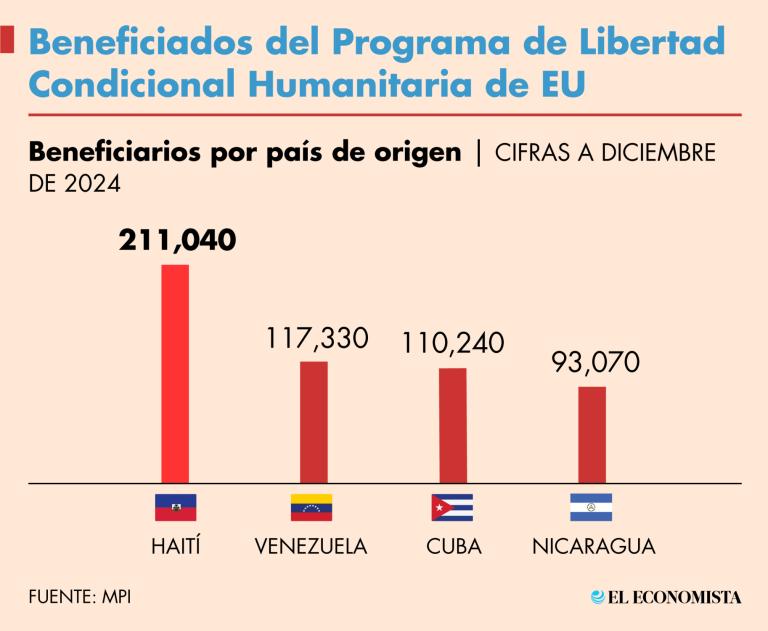

Se suspendió el programa para cubanos haitianos, nicaragüenses y venezolanos que había permitido el ingreso de alrededor de 530,000 personas hasta diciembre de 2024. Lo delicado es que ese instrumento no ofrecía ninguna vía hacia la residencia permanente, por lo que, al cerrarse, existe el riesgo de que esas personas queden en una situación irregular y, por ende, susceptibles de ser deportadas en los próximos meses.

Los nicaragüenses son las personas más vulnerables porque no tienen ningún tipo de posibilidad de acceder a un Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en Inglés) ni acceso a la ley de ajuste cubano, por ejemplo. Dependen únicamente del asilo, que es un proceso cada vez más restringido.

Los cubanos tienen la posibilidad de ajustar su estatus gracias a la ley de ajuste cubano y los haitianos y venezolanos cuentan todavía con el TPS, como mecanismo de protección, aunque tienen la incertidumbre de si podrán mantener ese estatus.

De acuerdo con cifras oficiales, más de 90% de los beneficiarios del Programa de Libertad Condicional Humanitaria (CHNV por sus siglas en inglés) para ciudadanos de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, cuyo permiso vencía a finales de 2004 ya había solicitado y les habían concedido un ajuste de estatus, sin embargo, eso deja a miles de personas en una zona muy gris.

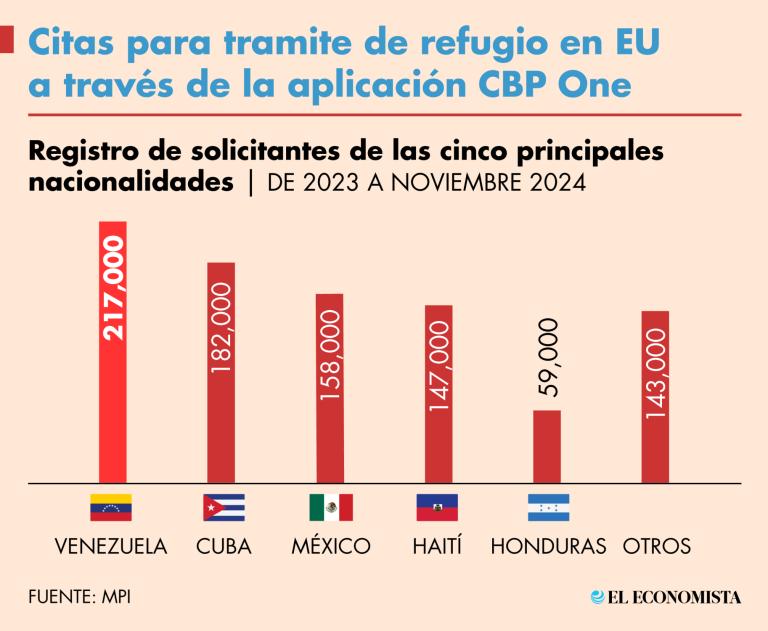

Por otra parte, al poner fin al CBP-One miles de personas, particularmente de Centroamérica se han quedado sin opciones claras de entrada.

A finales de 2024 había cerca de 1.5 millones de inmigrantes no autorizados en Estados Unidos con órdenes de deportación.

<!–>Enlace imagen

<!–>Enlace imagen

Deportaciones no han aumentado

Si bien el número de deportaciones no ha aumentado, en términos absolutos, lo que sí ha aumentado es su visibilidad, lo cual ha traído como consecuencia miedo en las comunidades latinas y tensiones con muchos países.

Ello, sobre todo porque el gobierno ha concentrado su estrategia en las deportaciones desde el interior de Estados Unidos, lo cual ha generado pánico entre esas comunidades y estigmatización de la comunidad migrante, indicó el especialista.

Dentro del territorio estadounidense lo que ha ocurrido es una sensible disminución en la asistencia a escuelas de hijos de inmigrantes, por temor a exponerse a una deportación.

Los empleadores de agricultores ya han expresado su preocupación por posibles deportaciones, lo cual afectaría sus negocios; ha caído la llegada de turistas y en las comunidades con alta concentración de inmigrantes ha disminuido considerablemente el comercio y el tránsito de personas.

Chaves – González destacó que ha caído el número de cruces no autorizados, pero principalmente debido a la cancelación de la aplicación en internet CBP One, que permitía a personas sin los documentos migratorios en regla, gestionar su ingreso al país sin tener que ir directamente a un puerto de entrada.

Con ese instrumento alrededor de 40,000 al mes podían ingresar para solicitar asilo.

En lugar de esa aplicación, el gobierno habilitó CBP Home y alrededor de 5,000 personas la han usado para auto deportaciones.

Ante esa situación, el especialista consideró que en la frontera sur de Estados Unidos, el asilo prácticamente ha desaparecido.

“Actualmente las autoridades estadounidenses solo hacen evaluaciones de solicitantes de asilo que estén en el marco de la convención contra la tortura, que es en un estatus no permanente y permite mandar a los solicitantes a un tercer país”.

<!–>Enlace imagen

<!–>Enlace imagen

Dijo que, si bien han cambiado los flujos migratorios hacia Estados Unidos, hay que tomar en cuenta que ya venían disminuyendo desde el 2024, lo cual tiene que ver con la llegada de Trump, por segunda ocasión a la Casa Blanca, las elecciones en Venezuela y políticas implementadas por Biden, por ejemplo, la implementación de CBP One.

Mencionó que, aunque la administración Trump no ha transparentado las cifras totales de deportaciones, el número de personas liberadas bajo la figura realease to remove, es decir personas que son liberadas con la intención de ser liberadas en el futuro, se ha mantenido más o menos estable.

Eso sugiere que, si bien las deportaciones no se han disparado en volumen, el ritmo y la estrategia de control migratorio han cambiado, priorizando acuerdos bilaterales y la contención en terceros países.

<!–>Enlace imagen

<!–>Enlace imagen

Migración, moneda de cambio en América Latina

Lo delicado es que, en opinión del especialista de ese organismo con sede en Washington, la migración se está convirtiendo en una herramienta geopolítica muy fuerte en América Latina.

Dijo que lo que ha ocurrido es que se ha desplegado una lógica racional de los gobiernos de la región de negociar acuerdos bilaterales con Estados Unidos ante la incertidumbre sobre lo que está pasando para preservar intereses políticos o económicos.

Guatemala aceptó recibir más refugiados; El Salvador acordó albergar deportados incluso, ciudadanos estadounidenses con antecedentes, Panamá y Costa Rica se comprometieron a actuar como países puente aceptando personas de terceros países.

La migración se está utilizando como moneda de cambio para que los países de América latina puedan preservar algunos de sus intereses económicos y políticos en la región.

Recordó que, para países como Guatemala, El Salvador y Honduras, las remesas que reciben desde Estados Unidos equivalen entre 20 y 25% de su PIB.

Tan solo Guatemala recibe anualmente alrededor de 11,000 millones de dólares anuales en remesas.

Lo preocupante, destacó, es que, al priorizar los acuerdos bilaterales con enfoques transaccionales, se pueden generar efectos perversos, para la región. “Lo que se acuerda en un país tiene afectaciones en otros”.

Eso ha generado una fractura del sistema internacional o espacios de gobernanza internacionales en los que estaban involucrados Estados Unidos y las naciones de la región.

Todos los acuerdos multilaterales de diálogo se han visto reducidos a su mínima expresión. Todo eso ha tenido impacto en los flujos.

Una de esas consecuencias fue que personas que estaban solicitando asilo en Estados Unidos, fueron deportadas a Panamá y de ahí enviados a los centros de tránsito de El Darién, aun cuando se trataba de personas que no podían regresar a sus países de origen porque peligraría su integridad.

Es por ello que se están generando precedentes delicados para el sistema de protección internacional, destacó.

El afán de negociar acuerdos bilaterales nos está llevando a situaciones indeseadas, respecto de temas migratorios.

Puso como ejemplo la deportación de un grupo de 177 ciudadanos venezolanos que fueron enviados desde Guantánamo a Honduras y de ahí trasladados por autoridades venezolanas de regreso a su país.

Eso sucedió mientras se renegociaba la licencia del gigante petrolero estadounidense Chevron para poder operar en Venezuela.

Por otra parte, Costa Rica argumentó que se habían hecho acuerdos de buena fe para recibir migrantes desde Estados Unidos.

Además, se están generando acuerdos de intercambio de información biométrica de migrantes. El problema es que no se sabe cuáles van a ser las consecuencias de ello, sobre todo cuando se están haciendo a partir de acuerdos informales.

El recorte a programas humanitarios

Por otra parte, los fondos para programas de apoyo a migrantes han sido recortados.

Durante los primeros tres meses del gobierno del presidente Donald Trump, Estados Unidos recortó el 83% de los programas de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID por sus siglas en inglés).

En febrero 7,000 millones de dólares fueron eliminados del presupuesto global, de los cuales, 500 millones de dólares correspondían a apoyos para América Latina.

De acuerdo con el Instituto de Política Migratoria, USAID fue uno de los principales donantes en Colombia, Haití, Guatemala, México, Venezuela y Honduras.

Durante su participación en el foro nacional México Las migraciones en el siglo XXI, realizado el lunes pasado en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el especialista dijo que esos recortes han generado muchas dudas sobre la sostenibilidad en programas que brindaban protección y asistencia a migrantes.

A consecuencia de la falta de recursos, cerraron las oficinas de movilidad segura, lo cual ha dejado a muchas personas sin orientación sobre sus opciones migratorias.

Eran sitios que operaban en Ecuador, Guatemala, Colombia y Costa Rica para temas de protección internacional y para conectar a la gente con vías regulares de migración.

En Ecuador sus responsables analizan cerrar por falta de fondos; en Perú había unas oficinas donde se ofrecía información para que los migrantes pudieran acceder a procesos de integración, los cuales prácticamente están cerrados.

Asimismo, en República Dominicana, ha suspendido todas las operaciones de regularización de migrantes y en Brasil analiza posibles cambios a su programa de acogida de interiorización de las personas que llegan a sus fronteras.